実物における緩和曲線の各種条件(上級者向け)

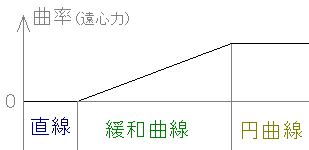

緩和曲線の種類と遠心力(曲率)

うずまき模型では、実物で使われている緩和曲線である「クロソイド曲線」と、模型ならではの「サイン曲線」を製品化予定です。緩和曲線とは、遠心力がゼロの直線と、遠心力が一定の円曲線の間で、遠心力を連続的に変化させるものです。連続的にというのは、階段状にではなく、直線や曲線で変化するという意味です。実物での緩和曲線の長さは約10m以上で、約5m刻みが多いようです。

クロソイド曲線…直線逓減

日本の在来線の緩和曲線では通常は三次放物線(JP)を使うことになっていますが、三次放物線(JP)では曲がることのできる角度が35度程度までと制限があることに対し、クロソイド曲線には角度の制限はなく、半径の小さいカーブの多い地下鉄などで採用例が多いようです。

遠心力の変化が直線であることから狭いスペースで緩和曲線を楽しめるので、単純な小判型エンドレスにお勧めです。

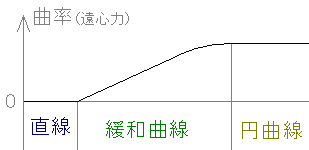

サイン曲線…サイン四半波長逓減

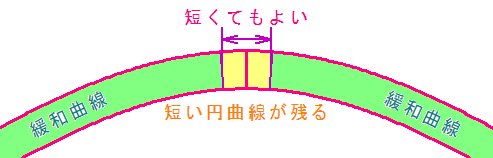

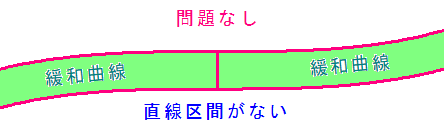

サインカーブでは緩和曲線の片側の端では遠心力の角折れが発生しないため、緩和曲線に挟まれた円曲線が短い場合でも使用可能です。

円曲線側では遠心力のグラフに角折れがない一方でクロソイド曲線と同じ緩和曲線長では、遠心力の変化(グラフの傾いている角度)は、クロソイド曲線より急な変化になります。遠心力の変化率をクロソイド曲線と同じにするには、緩和曲線長が長くなります。

模型では単純な小判型以外で使用する場合は、サインカーブの方が自由度が高くなります。

円曲線の部分の遠心力の変化が曲線状に変化することから、緩和曲線に挟まれる円曲線が短い場合にお勧めです。

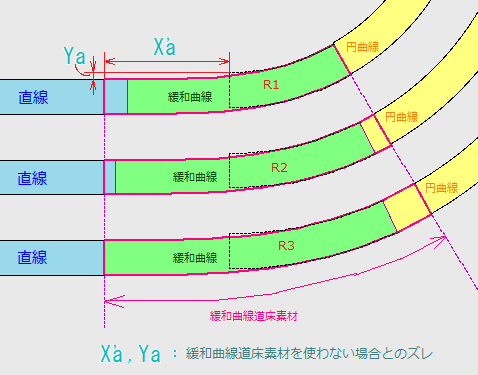

うずまき模型の緩和曲線道床素材の形状

図を見ると、外側に行くにつれて緩和曲線で曲がる角度が小さくなり、内側に行くにつれて、直線レールの隣の直線部分が長くなっています。また、緩和曲線を使わない場合との寸法の差は、枕木方向をYa、レール方向をX'aと表示しています。複線以上でご使用になる際は、YaとX'aの寸法が同じ組み合わせでご使用ください。

実物における緩和曲線と付随する線路の制限

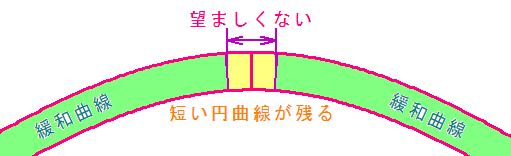

実物では緩和曲線に挟まれた曲線や直線の全長に関して、直線逓減では様々な制限があります。模型で複雑な配線を作る場合では、サインカーブを使うと制約を回避する場合があります。

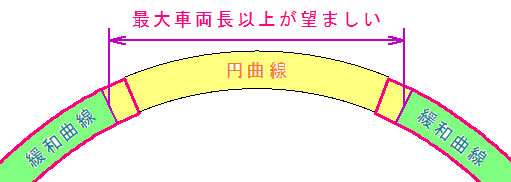

円曲線の全長と緩和曲線の種類

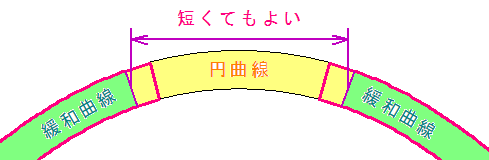

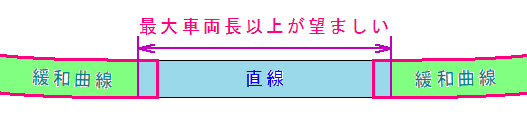

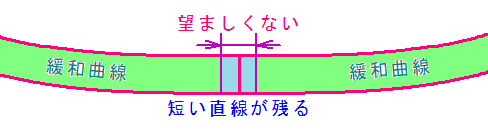

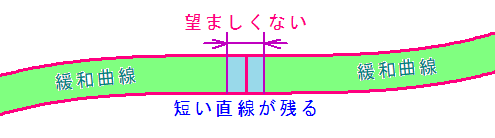

クロソイド曲線では円曲線長は最大車両長以上

単純な小判型エンドレスの場合や四角の四隅にカーブがある場合などでは、クロソイド曲線でも曲線の長さを確保しやすくなります。

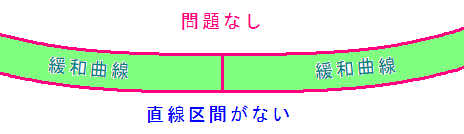

サイン曲線では円曲線長は短くてもよい

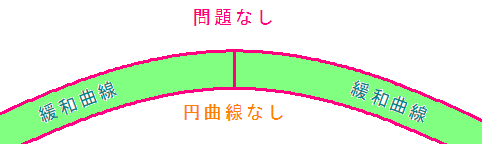

緩和曲線道床素材の曲線側を直接接続…クロソイド

緩和曲線道床素材の曲線側を直接接続…サイン

緩和曲線道床素材の曲線側を直接接続…間に円曲線なし

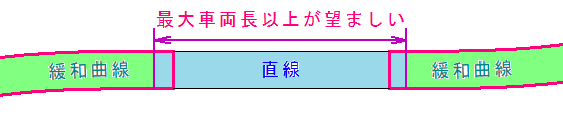

緩和曲線間の直線の長さと緩和曲線の種類…同方向の曲線

直線は最大車両長以上

単純な小判型エンドレスの場合や四角の四隅にカーブがある場合などでは、長さを確保しやすくなります。

なお、車両基地等、構内入換のみの場合では短くすることもできます。

また、実物では緩和曲線とポイントの間にも、最大車両長を確保することが望ましく、やむを得ない場合も5m以上の直線を入れることとされていますが、模型の場合では、ポイントの分岐側に関しては、割り切って直接接続して構わないでしょう。

緩和曲線道床素材の直線側を直接接続

緩和曲線道床素材の直線側を直接接続…間に直線なし

緩和曲線間の直線の長さと緩和曲線の種類…反対向の曲線(S字曲線)

直線は最大車両長以上

なお、車両基地等、構内入換のみの場合では短くすることもできます。

また、実物では緩和曲線とポイントの間にも、最大車両長を確保することが望ましく、やむを得ない場合も5m以上の直線を入れることとされています。模型では特に待避線の場合では、細かいことは気にせず、直接S字になるかたちでポイントと接続ても構わないでしょう。

緩和曲線道床素材の直線側を直接接続

緩和曲線道床素材の直線側を直接接続…間に直線なし

模型での緩和曲線とポイントの直接接続

ポイントと緩和曲線の直線側の直接接続については、模型では実物のような厳しい基準は無視して、直接接続して構わないでしょう。待避線を走行する列車はそもそもゆっくりですし、模型では通常は緩和曲線を使わずに直接カーブとポイントをS字で繋いだりしますので、見た目や走行性の観点から、ポイントとの間の直線の長さを気にしすぎる必要はないでしょう。

緩和曲線の直線側に関しては、待避線を走行する場合はゆっくりですし、通過列車がポイントの直線側を通過するということで、あまり気にしない方がいいでしょう。